■各種コンテンツ

■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部

オフィシャルサイト

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

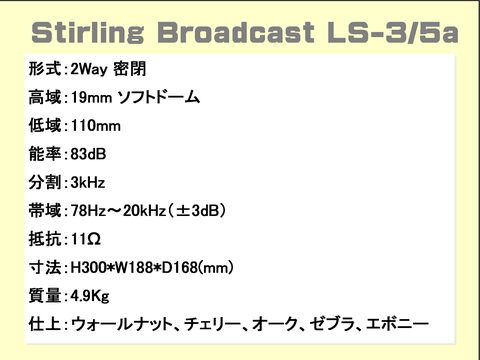

Rogers Stirling Broadcast スターリング ブロードキャスト、LS-3/5a 音質 比較 スピーカー 新製品 情報 音質 価格 販売 比較 グラハム オーディオ Graham Audio LS-5/9 LS-5/8 音質 比較 スピーカー 新製品 情報 音質 価格 販売 比較

Stirling

Broadcast(スターリング ブロードキャスト) LS-3/5a

V2

Stirling

Broadcast(スターリング ブロードキャスト) LS-3/5a

V2

Graham

Audio(グラハム オーディオ) LS-5/9 , LS-5/8

Graham

Audio(グラハム オーディオ) LS-5/9 , LS-5/8

BBC License Monitor Speaker (BBC ライセンス モニター スピーカー)3モデル 音質比較テスト

BBC(イギリス放送協会)は、日本で言えばNHKのようなものです。そのBBCが放送局用モニタースピーカーとして製作したモニタースピーカーは、日本にも輸入され、オーディオマニア垂涎の名品となりました。今回はそのBBCがライセンス(音質認証)する復刻モデルから、Stirling Broadcast LS-3/5aとGraham Audio LS-5/9、LS-5/8を聞き比べました。これらの製品は、オリジナルモデルを生産していたRogersが廃業(現在のRogersは名前だけが継承され、当時の人間は在社していない)してしまったために、一度はすべてのモデルが生産完了となったのですが、生産完了後も世界的な需要が見込める(スタジオだけではなく民生用としても)ことや、これらのスピーカーの音質を愛好するファンが多いことなどから、Stirling Broadcast社が「LS-3/5a」と「LS-3/6」をGraham Audio社が「LS-5/9」と「LS-5/8」を当時そのままに復刻し、BBCのライセンスを得て新製品として再発売を開始したのです。

オリジナルが日本に輸入されたモデル(LS-3/6はオリジナルは輸入されませんでした)の発売年度と当時の価格、再発売年度と現在の価格を比較しました。

|

|

|

| Stirling Broadcast LS-3/5a | Graham Audio LS-5/9 | Graham Audio LS-5/8 |

|

・発売開始 2011年 |

・発売開始 2014年 |

・発売開始 2015年 |

| Rogers LS-3/5a | Rogers LS-5/9 | Rogers LS-5/8 |

|

・輸入開始 1976年 |

・輸入開始 1985年 |

・輸入開始 1979年 |

LS-3/5aを除いて、意外なほど当時と値段が変わりません。けれど値上がりしているように感じるLS-3/5aも、SEAS社と協同で完全なクローンユニットを作成し、オリジナルをさらに改良し、出荷前に全数がヒヤリングテストを行われている「手間暇」を考えれば、それほど不当な価格とは思えません。そして、その音を聞いてみれば、その価格は望外なほど「安い」と思えるようになるはずです。

この一連のBBS モニターの特長として「保護グリル付き、ソフトドーム型ツィーター」と「ポロプロピレンコーン採用ウーファユニット」が使われていること、バッフルの4角が突き出していること、ウーファーユニットがバッフルに奥まって取り付けられていことなどが挙げられますが、これらの特長のほとんどは「音を回折させる(悪い反射を引き起こす)」という理由で最新型スピーカーでは廃止されています。けれども、実際にそれらの音を聞いてみると、むしろこういう「音を悪くする」と考えられていた「無駄(間違い)」がそうではなく、それがあるからこそ「スピーカーがよい音で鳴っていた」と考えられるのです。

音質テスト

PCなどによる解析を得ず、人間の耳と手で生み出されたスピーカーには「楽器」に近い味わいがあると思います。現代スピーカーでは失われつつあるその「味わい」を引き出すため、今回の試聴ではスピーカーが生産された当時の「音源」と「アンプ」に合わて、CDプレーヤーには「アナログレコード」に最も音が近い一体型CDプレーヤー AIRBOW CD3N Analogueを選び、アンプにも最新型トランジスターアンプのような「複雑な電子回路(電子ボリュームなど)」を搭載せず、ある程度スピーカーの影響を受けやすい(スピーカーとアンプが共鳴するように動く)シンプルな増幅回路を持ち、さらに「スピーカーを生かせる音色の良さ」までも実現しているプリメインアンプとして、AIRBOW PM7005 Applauseを選びましたが、試聴を終えてこのチョイスは正解だったと感じました。

AIRBOW

CD3N Analogue (お問い合わせ・ご注文はこちらから)

AIRBOW

CD3N Analogue (お問い合わせ・ご注文はこちらから)

AIRBOW

PM7005 Applause (お問い合わせ・ご注文はこちらから)

AIRBOW

PM7005 Applause (お問い合わせ・ご注文はこちらから)

さらに今回、電源ケーブルには「AIRBOW KDK-OFC/2.0m」という普通の電源ケーブルを使いましたが、接続にはイギリス最大のAVケーブル専門メーカー「QED」の最高級RCAケーブルとスピーカーケーブルを奢っています。Stirling Broadcast LS-3/5aには、AIRBOWの高音質ジャンパーケーブル「Silver Jumper/VT」を標準のジャンパーに変えて使いましたがこれらの効果も大きく、結果としてそれぞれのスピーカーの音質は最大限に発揮できたと感じています。

|

|||

| 電源ケーブル | ジャンパーケーブル | RCAケーブル | スピーカーケーブル |

| AIRBOW KDK-OFC/2.0m | AIRBOW Silver Jumper/VT | QED Signature Audio 40 | QED Signature Silver Spiral |

| \4,900(税別) | \18,000(4本セット/税別) | \59,800(1m/税別) | \19,800(1m/税別) |

テスト概要のご紹介動画

![]()

試聴ソフト

![]()

Stirling Broadcast (スターリング・ブロードキャスト) LS-3/5a V2 メーカー希望小売価格 280,000〜(ペア・税別) お問い合わせはこちら |

||||

|

|

|

||

|

||||

|

音質評価

せせらぎ まったく違和感のない自然な音が出る。水の流れは滑らか。鳥の声は遠近がキチンと出てリアル。スピーカーのサイズが全く気にならない。 こういう評価はほかのスピーカーでも行っているが、LS-3/5aはそのレベルが飛び抜けて高く。低音〜高音への音のつなぎ目の違和感や、再生限界付近で音が消失する感じ(ここから音が消えているのだろう)が全くない。だから、スピーカーが鳴っているとは思えず、スピーカーの存在感が完全に消える。 唯一不思議に思うのは、TAD

R1

Mark2などワイドレンジのスピーカーでせせらぎが完全に鳴ったときは、目の前にせせらぎが出現し、リスナーは川辺に立っているように感じられるのだが、LS-3/5aの「せせらぎ」は川辺の家屋の「明け放れた窓」の向こうを流れているように感じられることだ。つまり音源までの距離を感じる(せせらぎまでの距離が遠い)だけで、それ以外は完全に違和感のない100%自然な音が出てくる。 セレナード 冒頭での弦の厚み、重厚感が素晴らしい。このサイズのスピーカーはともすれば、楽器の数を端折ったように音数が減り、ハーモニーが寂しくなるのだが、 モナリザ ギターの音が鋭く、余韻は甘い。ボーカルの透明感、艶やかさは比類がなないほどだ。もちろん、サイズや価格の影響がないはずはない。けれど、そういうネガティブな点をまったく感じさせない完璧なチューニングが実現している。だから、演奏を、音楽を聞くのに、何ら不足を感じないだけではなく、その美しいメロディーとサウンドに終始心を奪われる。音ではなく、音楽が聞こえる。 500

Miles イントロのピアノの音が「スッと出る」ことに驚かされる。多くのスピーカーは、このイントロのピアノの立ち上がりが遅く、打鍵感がスッキリしない。また、ピアノの響きも濁りやすい。 ここでピアノの濁りについてわかりやすくするために、少し音階について説明する。「純正律」という音階がある。純正律の音階は、それぞれが完全に割り切れる倍数の関係にあり、複雑に音が重なっても澄み切ったハーモニーが生み出される。しかし、純正律では「転調や移調」が非常に困難になるため、一般的には、1オクターブを単純に12分割して得られる「平均律」が使われる。楽器には、バイオリンのようなフレットを持たない弦楽器のように奏者が音階を自由にコントロールできるものと、鍵盤楽器のように奏者が音階を変えられないものがある。キーに応じて音階(発生する周波数)が決められている鍵盤楽器から複数の音を出したとき、響きには割り切れない周波数の「唸り」が生じる。しかも、ギターのように音源が少ない楽器(ギターの弦は6本)とは違い、ピアノは100本を超える弦(音源)が同時に共振する。ピアノから良い音を引き出すには、それらの響きを「上手く混ぜる」ことが重要になる。ピアニストのタッチでもその響きは変わるし、もちろん会場の温度や湿度でも音が変わる。熟練の調律師は、この「唸り」を絶妙に分散して、それをピアノの「味わい」に変えている。 本来は濁っている音を澄み切った響きとして聞かせているピアノの音をオーディオで再現するときに、スピーカーを始めとする再生系に「よけいな響き(人間に不愉快な響き、楽器のが発生する振動とは違う成分の響き)」が発生していると、その音が「複雑だけど美しい音」から「濁って不快な音」に変わってしまう。 大きなスピーカー(キャビネット)から生まれる響きは大きいが、小さいスピーカーからは小さな響きしか生まれない。LS-3/5aはこの小型スピーカーの利点の大いに生かし、ピアノを濁らせずに再現するという難しい仕事をいとも簡単にこなしてしまう。当然、ピアノよりも響きのシンプルな人間の声も美しさもすばらしい。 LS-3/5aが聞かせる500Milesは、演奏が生きている。アーチストの魂が見えるような音が鳴る。この音を聞いてしまえば、ほかのスピーカーでボーカルを聞きたくなくなるほど、素晴らしい音だ。 イントロから低音がまったく不足しない。ただステージは原寸大よりも正確に縮小され、ホール最後方か、あるいはホールを覗ける「開け放たれた窓」を通して演奏を聴いているような雰囲気になる。これは弦楽セレナードを聴いたときと同じ感覚だ。 けれどその縮尺のスケールは、一切の狂いがないので、LS-3/5aで音楽を聞いていると、必要な情報はすべて得られる。 演奏のすべてがわかり、すべてが伝わる音。実に知的なスピーカーだ。REVOX

G-Miniも素晴らしかったが、LS-3/5aはそれに匹敵、あるいはそれを凌駕する。個人的には、MAGICO

Q1よりも素晴らしいと思う。なぜならば、限られたコスト、限られた技術で、Q1と同じような完成された音を聞かせてくれたからだ。 LS-3/5aにマッチした楽曲として、カレン・カーペンターの僅かに憂いを秘めた美しい声、玩具のピアノの感そうな響き、ラストでの子供達とのハーモニーなど、磨き抜かれたシンプルなメロディーの良さを引き出してくれると考え、カーペンターズ「Rainbow Connection」を選んで聞いた。 総合評価・使いこなしのポイント LS-3/5aは、小型スピーカーの「名機」に名を残すスピーカーだ。今までに数百を超える小型スピーカーを聞き、自分でも作ってきた(AIRBOW IMAGE11/KAI)が、最も欲しい小型スピーカーを3機種選べと言われれば、最初にLS-3/5aを挙げるだろう。次点は、Sonus Faber Minima。そして、IMAGE11/KAIを付け加えよう。LS-3/5aの素晴らしさは、「盆栽」のようだ。音楽のサイズ、演奏のスケールこそ縮小されるが、内包する「宇宙」の深さとサイズは変わらない。こんなスピーカーは、もう二度と現れないかも知れないとさえ思う。LS-3/5aには音楽再生にかける人間の情熱と英知が感じられる。オーディオと音楽の関わりを深く知れば知るほど、このスピーカーの「良さ」が滲みてくる。そういうスピーカーは他にない。 Stirling Broadcast LS-3/5aは「ネット付き」で音質がチューニングされている。試聴時には必ず「ネットを付けて」聞いて欲しい。また、仕上げで若干音質が異なる。お薦めの仕上げは「ウォールナット」だ。 |

||||

![]()

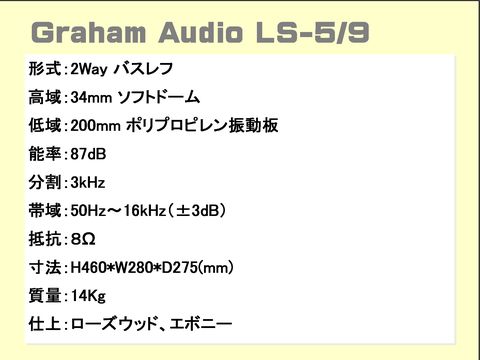

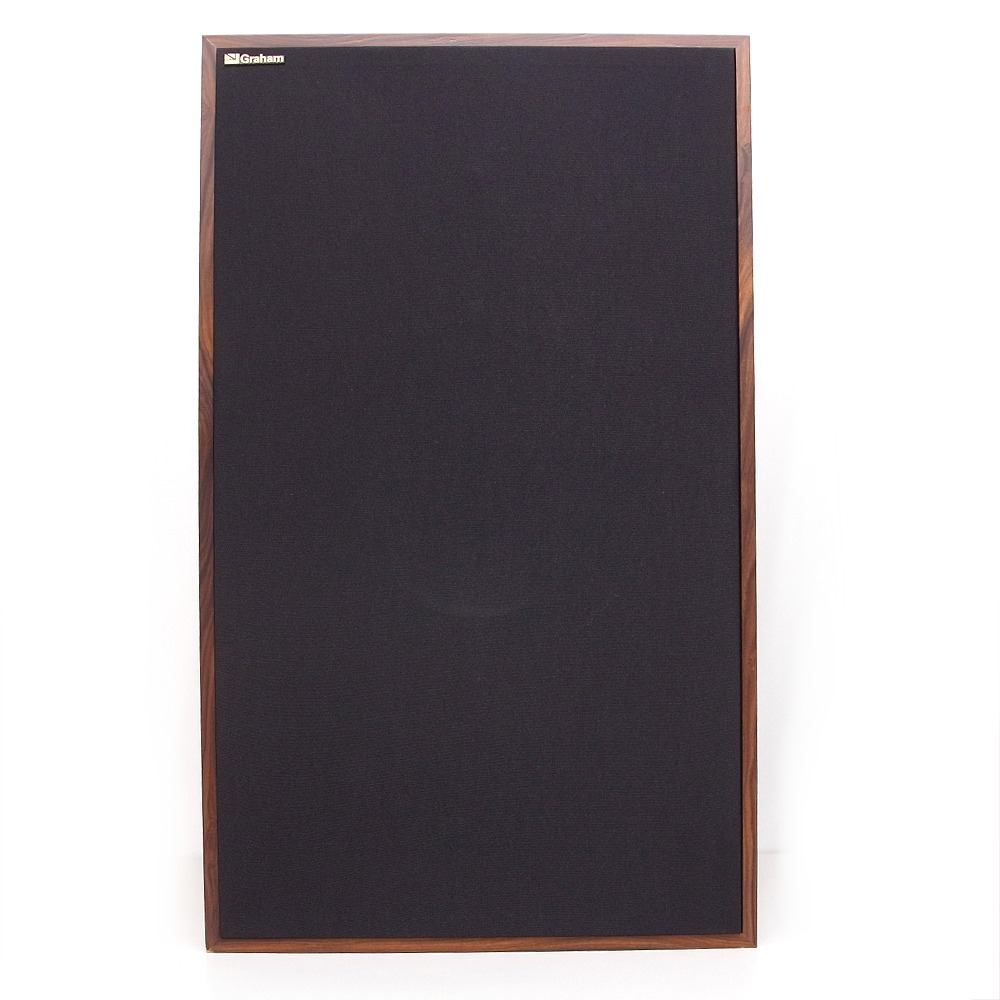

Graham Audio(グラハム・オーディオ) LS-5/9 メーカー希望小売価格 \650,000〜(ペア・税別) お問い合わせはこちら |

||||

|

|

|

||

|

||||

|

音質評価

せせらぎ LS-3/5aよりも中域に厚みがあり、川の流れがゆったりとしている。ツィーターの口径がかなり大きいが、鳥の声のシャープさはLS-3/5aに勝るとも劣らない。ステージが広がり、家の中(窓越しに)から川辺に降りたった感じがする。 セレナード S-3/5aよりも音に力があり、中域の音が熱い。ユニット、あるいはキャビネットが共振しているのか、透明感、精密な感じ(精緻さ)では、LS-3/5aには及ばない。LS-3/5aよりもステージ寄りの、前方の座席で聞いているイメージ。 モナリザ ギターの切れ味の良さはLS-3/5aだが、音の太さ、余韻の甘さではLS-5/9が優れている。ボーカルにも力強さが出て、演奏に余裕とゆとりが感じられる。 それぞれの音を車のエンジンのフィーリングに例えるなら、LS-3/5aが1.6LでLS-5/9が2.4L(どちらも4気筒)のように思える。LS-5/9はトルクフルだが、回り方(回転フィール)がやや雑な感じだ。 500

Miles バスレフの遅れや、中低音の膨らみは感じられないが、イントロのピアノのアタックがLS-3/5aよりも僅かに丸く、響きも少し濁ってくる。ボーカルはとても力強く、表情も豊かに再現される。LS-3/5aでは感じなかった、ボーカルの息づかいのようなものが伝わってきた。 中音に厚みとパワーがあり、力強く新世界が鳴る。ツィーターの切れ味は素晴らしく、金管楽器の音がひときわ鮮やかに力強く鳴る。 バランス感覚と正確さでは、LS-3/5aが勝るが、音の濃さや厚み感、力強さではLS-5/9が勝っている。 中域の厚みと力強い表現力が魅力的なLS-5/9にマッチした楽曲として、メロディー・ガルドーを選びました。19歳の時に交通事故に遭い、それを乗り越えて生きている「喜び」と、事故の後遺症による過敏症から来ると思われる独特の「流れるようなメロディー」が心を和ませます。彼女の声は、まるで「楽器」のようです。その流麗なメロディーとボーカルの甘さをLS-5/9がさらに引き立ててくれます。 総合評価・使いこなしのポイント LS-5/9の総合的なバランスはLS-3/5aに敵わない。たぶんそれは、ツィーターの口径がLS3/5aの19mmから34mmへと大きくなっているのにもかかわらず、クロスオーバー周波数を3kHzと変えていないことが原因だろう。200cm口径のウーファーから3kHzを歪みなく出すのは難しい。ウーファーの高域上限3kHz付近では、コーン紙(ポリプロピレンのユニット)が分割共振を起こしているはずだ。だから中域が濁るのだろう。けれど、大型で厚みのあるユニットで高域を出しているからこそ、その魅力的な中域の厚みが実現する。このLS-5/9の癖を利用すれば、他のスピーカーでは得られない甘美な世界が開けるだろう。女性ボーカルやチェロなど中音が魅力の楽器にはとても良くマッチする。 LS-5/9を「ネット付き」と「ネット無し」で聞き比べると、ネット付きでは音がネットを通過するときネットの繊維が揺れる「サラサラ」という音が聞こえた。LS-5/9はS/N感が向上し、中域の音抜けも良くなる「ネット無し」がお薦め。 |

||||

![]()

|

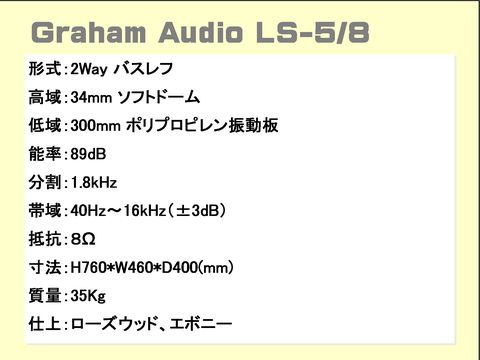

Graham Audio(グラハム・オーディオ) LS-5/ 8メーカー希望小売価格 \1,700,000〜(ペア・税別) お問い合わせはこちら |

||||

|

|

|

||

|

||||

|

音質評価

せせらぎ LS-5/8は、LS-5/9よりも寸法が随分大きく、バッフルからの反射の影響も大きいはずなのに、音像は逆にコンパクトにまとまり、小型スピーカー(LS-3/5a)のような自然な音の広がりを実現する。こんなに巨大な「箱形」のスピーカーから、どうすればこんなに優れた立体感が得られるのか想像もつかない、 ピントがシャープで、音像がキリリと引き締まり、川の流れ、鳥の声が原寸大で再現される。スピーカーが大型化したにもかかわらず、LS-5/9よりも自然な(違和感のない)音が出て驚かされた。 精密さやバランスの良さは、LS-3/5aに匹敵するが、LS-3/5aが窓からせせらぎを眺めていたのに対し、LS-5/8では目の前をせせらぎが流れている。 セレナード LS-5/8よりもLS-5/9の方が中低域に厚みがあり、低音楽器の音は逆にあっさりした。けれどそれは出ていないのではなく、LS-5/9が少し「わざとらしいほど出ていた」ためだ。LS-5/8の低音はさらりとして、見かけほど「ごつい」低音は出ない。 このソフトでも小型スピーカーのような違和感のない音の広がりと、コンパクトでシャープな定位が実現する。このサイズのスピーカーの存在感がこれほど容易く消えてしまうのは驚異だ。LS-3/5aに比べ、チェロの音が魅力的に感じられた。 モナリザ ギターの余韻の空気感がリアルで、音が会場の隅々に行き渡り、消えて行くのがわかる(たぶん、それはエフェクターで作られたエコーだろうけれど)。LS-5/8の音はLS-5/9よりも自然で上質だ。常にその音質にスピーカーの介在を感じさせる「TANNOY」とは対照的に、LS-5/8はその姿を消し音を鑑賞する邪魔をしない。音楽だけではなく、音質までもがギャランティーされている。BBCがライセンスする「モニター」の面目躍如である。 500

Miles イントロのピアノの音はLS-3/5aと同じく、「スッと出る」。どういう魔法を使えば、こういう大型のレトロな(最新技術で作られていない)2wayスピーカーから、こんな違和感のない音の立ち上がりと、立ち下がりが得られるのだろう。 再現される曲のバランス、癖の無さはLS-3/5aに近いが、LS-3/5aでは聞こえなかったピアニストがペダルを踏む音が聞こえることで、このスピーカーが大型だと気づかされる。すべてのバランスは保たれたまま、音楽がLS-3/5aの縮尺モデルからLS-5/8では等身大に変わった。 ステージが原寸大よりも正確に縮小されたLS-3/5aとは違って、その精密さを保ったままホールが原寸大の大きさになる。ホールの空気感や気配感、あるいは空気の揺らぎのようなものまで伝わり、もはや生演奏を聴いている気分にさせられている。 LS-3/8の低音の再現性と、全体の透明感を生かせるソフトとして「ピアノ曲」を選びました。ピアノには100を超える弦が張られていますが、それらは「平均律」という「割り切れない音階」でチューニングされています。そのため複数の音を同時に鳴らしたとき、ピアノの音は必ず「濁り」を生じます。調律とはピアノの音を正確に合わせるだけではなく、この「割り切れない濁り」をどれだけ「味わい」に変えるかが腕の見せ所。それを環境(温度や湿度)と演奏者(ピアニストの好み)に合わせます。けれどスピーカーに濁り(キャビネットやユニットの共振)があると、ピアノの音は不必要に濁り、その美しさが損なわれます。 現代的な高性能スピーカー、TAD R1 Mark2やMAGICOは技術的にこの問題を解決し「共振を極限まで低減」することで美しいピアノを再生します。しかし、そういう技術がなかった当時は「スピーカーの共振を楽器になぞらえる」ことで、美しい響きを生み出していたのです。LS-5/8は共振しますが、その共振は楽器の響きと完全に一体となり、私達には楽器の音とスピーカーの共振を聞き分けることができません。これが、冒頭から言い続けていた「魔法」の正体です。 LS-3/8が「魔法」使って再現する、美しいピアノの音を聞いてください。蛇足ですが、AIRBOWのプレーヤ−、CD3N Analogue、プリメインアンプ PM7005 ApplauseもLS-5/8と同じ「魔法」がかけられています。オーディオ機器の開発に必要なのは、理論、技術、測定を遙かに超える「人間の耳」というのは、今も昔も変わりません。 総合評価・使いこなしのポイント LS-5/8は見かけの「粗雑さ」とはまった裏腹に、透明でバランスの良い音を聞かせる。LS-5/8を聞いていると50年近くオーディオは「変わっていない」ことを実感する。ハイレゾ、DSDとデジタル技術はどんどん進む。けれど、オーディオの真意は「アナログ」にある。なぜならば、楽器は50年前からそれほど大きく変わってはいないし、マイクもレコード時代とそれほど大きく変わってはいない。変わったのは、制作側の都合による「アナログ」から「デジタル」への変化が最も大きい。けれど、音楽を録音するには「アナログ」の方が適していると最近特に思う。最終的にデジタル化するのはよいと思うが、録音とミキシングまではアナログの音が良い。また、微妙な音量調整などもアナログがやりやすい。デジタルでは割り切れないものがある。技術では、計り知れないものがある。 LS-5/8を聞いていると、オーディオ技術が「忘れてきたもの」を思い出す。そしてそれがどれほど大切なものであったかを実感する。これは、ただの「レトロ」なスピーカーではない。BBC モニターとは、お金に糸目を付けず、国営放送が開発したスピーカーなのだ。それだけの価値は、今もある。 こんなに大きいスピーカーなのに小型スピーカーのように使いやすい。けれどもそれを生かすには、ある程度の部屋の広さが必要になる。15畳程度以上の部屋で鳴らすのがお薦め。ネットは、外して聞いて欲しい。 |

||||

![]()

試聴後感想

BBC(イギリス放送協会)が開発したモニタースピーカーが、BBC Monitorと名付けられた4つのモデルです。

イギリスとは面白い国で、古くても良い物は「捨て去らない」という風潮を大切にします。伝統を重んじると言い換得られるこの風潮が、何でも新しいものをありがたがるアメリカ人とは決定的に違います。アメリカ人は新しいものにこだわり、イギリス人は伝統にこだわる。これは、国を出た人たちと、国に残った人たちの「対比」を表しているようです。

そういう「古くても良い物は守る」彼らが、一度は生産が完了になり消えてしまった「スピーカー」をわざわざ現代に蘇らせたのが、今回試聴した3機種のBBC Monitorです。この3モデルに、Stirling BroadcastのLS-3/6を加えた4モデルすべてが復刻され、BBCが再びライセンスを与えました。これがどういうことかと言えば、日本なら、NHKと「個人」が手を取り合って、30年以上前のスピーカを正確に蘇らせるようなものです。

そんなことは、イギリス以外の国ではあり得ないでしょう。また、これほど「こだわりに満ちた」スピーカーが他にあるでしょうか?

間違いなく、BBC Monitor 4モデルは、オーディオの「歴史的財産(ヘリテイジ)」だと言いきれます。オーディオマニアなら、その音を聞かずしてオーディオを語れない。それほどの意味と価値を持つのが、この4つのモデルではないでしょうか。

では、なぜそれほどのスピーカーが日本では「無名」なのでしょうか?最大の理由は、オーディオ雑誌や金に目のない評論家たちは「我田引水」にしか興味がないからです。彼らは褒めても金にならない製品を、褒めたりしないのです。もちろん、昔からそう言う風潮はありました。けれども昔の評論家や雑誌は、「本物」であれば、損得勘定抜きにでもその情報を提供してきました。それが、彼らの見識であり、良心の証でした。けれど今の雑誌社の編集部や評論家連中に、そのような「見識や良心」を求めることが無理です。だいたい、オーディオと音楽についての知識すら怪しいのですから。

もう一つは「オリジナル」を必要以上に珍重する一部のマニアの存在です。音がわからないからこそ、オリジナルにこだわるのです。名機だから、音が良いと盲信する。間違ったことです。本当に善し悪しがわかるなら、オリジナルや何らかのアイコンにこだわる必要などありません。常により良い物が生み出されるからです。それが、進歩であり、本当の意味での技術革新です。

オリジナル以上の音質を実現して、現代に蘇ったBBC Monitor。

復刻されたBBC Monitorとは、そういう「信用できない連中」ではなく、イギリス放送協会がライセンス(認証)を与えた新製品です。BBCが認定していることが、すなわち信頼の証です。

もちろん、その音は現代にもまったく問題なく通用します。

音楽を聞くためのシンプルな道具。プロの道具。それが、BBC Monitorなのです。一度は聞いてみてください。もしかすると、あなたのオーディオに対する考え方が変えられるかも知れないのですから。

2015年7月 逸品館代表 清原裕介

Carpenters

「Gold」から「Rainbow Connection」を聞きました。

Carpenters

「Gold」から「Rainbow Connection」を聞きました。