プライマー primare dvdi-10 一体型 DVDプレーヤー DVDレシーバー 音質 比較 評価 テスト 評判

Primare DVDI-10 DVDレシーバー

試聴 比較 音質 テストリポート

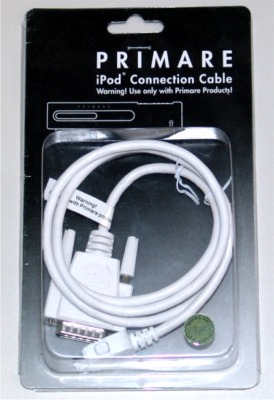

高級オーディオ製品で定評のあるスウェーデン“PRIMARE プライマー”社から、CD/SACD/DVDビデオ(DVDオーディオは非対応)プレーヤー、FM/AMチューナ、i−pod入力端子(接続ケーブル付属)を装備した出力75W/chのレシーバー“DVDI-10”が発売されました。 DVDI-10は最新デジタルアンプを2ch内蔵し、単独でのステレオ高音質再生を始め、1080p対応の高画質HDMI映像出力によるホームシアターユースまで幅広く対応する“万能一体型プレーヤー”です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| PREMARE DVDI-10 ¥340,000(税別) 生産完了しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

外観はPREMAREらしく、フロントパネルには肉厚のアルミが採用されスタイリッシュで美しく仕上げられています。 しかし、天板は2mm程度のアルミの曲げ加工品で実際の質感はあまり高くありません。スイッチ類も見た目は綺麗ですが、動作のがたつきがやや大きく作動音もチープで、見た目より安っぽい感じがするのが少し残念です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

写真写りは抜群です。フロント黒いパネルの左上部が“めくれた”ようになっているのは、傷つき防止のフィルムを剥がさずに撮影したためです。各部の“隙間”も一定で外観はとても上手く仕上がっていると思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

リアパネル。写真写りが若干悪いですが、必要な入出力が簡潔にまとめられています。スピーカー端子は、Yラグ(スペードプラグ)やバナナプラグも使える“オーディオ水準”のパーツが奢られています。 電源のメインスイッチは、海外製品の多くがそうであるように“リアパネル”に設けられています。フロントのスイッチは電源のリモートスイッチで、主電源は切れません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 付属品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 主な特徴と仕様 (輸入代理店ノアのHPより抜粋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

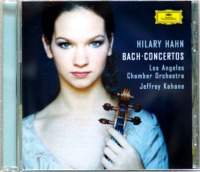

| 音質テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

試聴は、Vienna Acoustics T3Gとの組み合わせで行いました。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音源がアナログからデジタルになってから、オーディオの芸術性は徐々に薄らぎ、反比例して技術的興味を強く求める風潮が強くなったのは気のせいではないと思います。 オーディオマニアが、いまだにレコード・プレーヤーにこだわるのは、人間が五感ですべてを感じながら「自分が音のマスターである」という思いを強く感じながら行う「レコード演奏」という行為に対し、スイッチ一つで何も知らなくても「音が出てしまう」CDでは「自分はCDプレーヤーの従者であるような感覚」から逃れられないからではないでしょうか? 古典派のオーディオマニアは、デジタルの便利さによって「人間が介在する(介在できる)範囲が小さくなった」のが不満で、いまだにレコードとレコード・プレーヤーを手放せないのだと思います。 それは、双六やトランプがTVゲーム(パソコンゲーム)に置き換わって「装飾性(芸術性)」が薄らいだのと似ていると思いませんか? 現代では、「チェス」や「将棋」、あるいは「囲碁」は、PCを使えばディスプレイ上で世界中の愛好家と対戦が可能です。見ず知らずの相手と言葉すら通じなくとも「対戦」は可能です。しかし、その「匿名性(秘匿性)」を利用すれば、現実では逃れられない危険からスイッチ一つで逃避することが可能です。 そんな世界の「道具」である、ディスプレイやキーボード、ネットワークケーブルには、「真剣勝負」の現場で使われる、碁盤盤、将棋盤、チェスの駒に見られるような「芸術的装飾」が必要とされないのはなぜでしょう? 駒の材質、重さ、手触り。 盤に駒を打つときの響き。 その場を取り巻く真剣な雰囲気や空気感、そして対戦相手の表情。 レコードとCDの違いも似ていると思います。大切なレコードの傷をつけないように針を落とす瞬間の緊張は、CDをトレイに入れてセットする時には感じられません。針圧を変え、アームの高さや角度、アンチスケーティングを調整し音を整える。日本人が好む「求道的な感覚」はレコードに強く、CDには薄いのは疑いようのない事実です。 アナログとデジタルの違い。現実の対戦とネットワークゲームの違いは、「真剣味を五感で感じられるかどうか?」だと思います。その「真剣味」を増すために「装飾」がある程度の役割を果たすのではないでしょうか?あるいは、張り詰めた「真剣味」を緩和するのが目的かも知れません。 「真剣味」、あるいはそれに匹敵する緊張感を感じられるかどうか?趣味の世界では、それが何よりも大切だと思います。五感を研ぎ澄ますことによって、見えない何かを見、聞こえない音を聞く力を試し、それを磨く。自分の限界を命のやり取りなしに、試すことを可能とすることがゲーム(あるいは趣味)の本質です。趣味の世界では、人は必然的に高価なものをは求めますが、それも本能的な限界への挑戦だと思います。 そして求道的な はたして、CDやデジタルにそれが叶えられるのでしょうか?

話は変わります。 CDがつまらないと言いましたが、CDの技術的な広がりを阻害しているものに「オレンジブックの存在」があげられます。CDから音を出すために必要な方法は、「オレンジブック」という技術(規格)書によって明確かつ厳密に定められています。オレンジブックに準拠しなければ、CDプレーヤーと呼ぶことはできません。デジタルの初期、まだ一般的な技術水準が低かったときには、この「オレンジブックの存在」は音質改善に役立ったでしょう。しかし、現在のように一般的なデジタル技術の水準が飛躍的に向上した今となっては、それが「不要な足かせ」になっている部分も少なくないと思います。 「PCの音がピュアオーディオよりも良い」と主張されることがありますが、それは「オレンジブック」に準拠しない自由な設計やデジタル−アナログ変換プロセスが選べることは一因として「ある」と思います。しかし、それらのデジタルノイズの処理やアナログ回路の設計は、ピュアオーディオの水準と比べてあまりにもお粗末です。 オレンジブックの存在によって、「あまり自由に音を選べない(音を作れない)CDプレーヤー」に対し、今回ソースにつかったDVDプレーヤーでは「音声フォーマットを切り替える」あるいは「ダウンミックスの方法を切り替える(DVDI-10ではできません)」など、様々な設定により「聞く音をCDよりも簡単かつ、積極的に選ぶ」ことが可能です。 また、特定のデジタルデバイスがメーカーの垣根を超えて共用されることの多いCDプレーヤーに比べ、DVDプレーヤーに搭載されるデコーディングIC(様々なデジタルフォーマットをDACで変換可能なデジタル信号に変換する機能を持つIC)とDACチップ(デジタル信号をアナログ信号に変換する機能を持つIC)のバリエーションはより豊富で、それらの組合せによる「音作りの可能性」には膨大な可能性があります。このようにDVDプレーヤでは、人間の介在できる箇所がCDよりも遥かに多く、それがDVDプレーヤーをオーディオ製品としてCDよりも「面白い」、「楽しい」と私に感じさせるのでしょう。 しかし、DVDプレーヤーの「音の悪さ」は、最近までPCオーディオと同じでした。搭載されるインバーター電源のローノイズ化やお粗末なアナログ回路の為に、ピュアオーディオ機器よりも音質は劣るとされてきたのです。しかし、逸品館はAIRBOWで先陣を切って「ピュアオーディオの音質を持つDVDプレーヤー」を生み出すことに成功し、その後各社がから同様の音質を考慮したDVDプレーヤが発売されました。今回テストしたPRIMAREからDVDI-10は、その思想を一歩進めた製品のように感じます。あまりにもブルーレイが早く登場しすぎたために、このような「音の良いDVDプレーヤー」がいつまで生き残れるのか?疑問はありますが、動き出したこの流れはブルーレイ・プレーヤー、やがてはPCにも引き継がれて欲しいと願います。 デジタルが生まれたから、まだたった50年も経ちません。バーチャル・リアリ-ティーが進化したのは、ここ10年のことでしかありません。そんな短期間では、技術は文化や芸術の水準にまで達することはできません。便利になり、安くなることが精一杯です。それが芸術のレベルにまで、高まるのにはまだ少し時間が掛かりそうです。 では、アナログは復活するのか? それもあり得ません。私自身レコードは1000枚近く持っていますが、それを聞くことはほとんどありません。なぜ?不便だからです。先ほど「ネットワーク対戦ゲーム」の話をしましたが、音楽ソースも「ネットワーク配信」が増えて行きます。そうすれば、音源は否応なしに「PCのようなもの」に近づいて行きます。CDプレーヤーのようにトレイにディスクをセットすることもなく、ただスイッチを入れるだけで、好きなときに好きな音楽が聴ける。それは、果たして進歩なのかどうか?私には分かりませんが、動き出した流れは変わらず、止まることもありません。 ただ今回のテストも含め「救い」に感じるのは、デジタルがCDという呪縛から解き放たれることで「自由度が増す」ということです。DVDで再生する音声フォーマットを選ぶように、PCでは再生するときに使用する「プログラム」が選ぶことで音質が変えられます。また、多機能なプログラムを使えば詳細な音質設定も行えます。そうなれば、再び「人間がソースを演奏する(人間の介在するウェイト)」が大きくなります。もちろん、同時に「音がオモチャにされる危険性」も大きくなりますから、オーディオ雑誌やPC雑誌ではそうならないように、ユーザーをきちんと啓蒙することを怠ってはなりません(それが一番難しいと思いますが)。 遠くない将来、CDプレーヤーすら現在のレコード・プレーヤーのような「懐古趣味的装置」になるでしょう。その時こそデジタルはCD(オレンジブック準拠)という古い枠組みを抜け出し、アナログよりも大きな花を咲かせて欲しいと心から願います。 利便性と芸術性のせめぎ合い。はたして労苦や困難だけが芸術の深さを生むのでしょうか?その答えを得るには、今しばらくの歴史の審判を待たねばならないでしょうが、私が望むのは技術主導・技術誇示のオーディオではなく、「道具を使いこなす面白さ」をクローズアップできるオーディオの復活です。胸を張って、ソフトを「演奏する」と言えるようなオーディオへの回帰。 DVDビデオソフトから3種類の音を取り出せたPRIMARE DVDI-10に、そういう新たなピュア・オーディオの未来への可能性を垣間見たような気がしました。

画質について S端子映像出力 派手さはありませんが、色は濃く中間調も豊富です。放送局で見られるような、控えめだけれど情報が多く質感が高いという印象でした。 HDMI映像出力 S端子映像出力とほぼ同じ傾向で、鮮やかではないものの色の質感がいい表現でした。ノイズ感も少なく、動きも滑らかです。 コンポーネント映像出力 質感の高い表現は良いのですが、HDMI接続に比べるとノイズ感が増し、画質はHDMI接続が明らかに有利でした。更にコンポーネント接続時は、HDMIの出力解像度が制限され、設定を戻すにはセットアップメニューに入る必要があるため、HDMIとコンポーネント両方を使い分けるのは難しと思われます。 確認中 また、S端子による接続でもメニュー画面が縦に流れて同期が乱れたり、上手く表示されないことがありました。 ヨーロッパのTV信号が日本とは異なる「PAL方式」が採用されている。HDMIはPRIMARE DVDI-10に関わらず相性問題が生じることがある。などの理由により、日本市場での画質出力の検証が充分に行われていなかったか可能性があります。この問題が「貸し出された試聴機だけ」であれば良いのですが、販売される製品も同じ問題を抱えているなら改善が必要です。輸入代理店のノアに問題点を報告しました。発売される製品では改善されているはずです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2009年 3月 逸品館 代表 清原 裕介 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CD PCM

44.1KHz/16Bit

CD PCM

44.1KHz/16Bit CD PCM

44.1KHz/16Bit

CD PCM

44.1KHz/16Bit SACD DSD

SACD DSD![Live at the Montreal Jazz Festival (Dol) [DVD] [Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21FwXdRO+KL._SL125_.jpg)

![小澤征爾&ウィーンフィル ニューイヤー・コンサート2002 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31JTXbzsboL._SL125_.jpg)