■各種コンテンツ

■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部

オフィシャルサイト

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pro-Ject 小型/低価格フォノイコライザーアンプ

PHONO BOX シリーズ 4モデル比較試聴

Pro-Ject 小型/低価格フォノイコライザーアンプ

PHONO BOX シリーズ 4モデル比較試聴

![]()

D&Mホールディングスが輸入代理業務を行っている、アナログレコード関連メーカー"Pro Ject"から発売された小型・低価格のフォノイコライザーアンプ「PhonoBOX シリーズ」の4モデル、MM(18,000円)、SL(18,000円)、S2/SL(30,000円)、ULTRA 500(60,000円) は、ナスペックが輸入を行っていたことからコストパフォーマンスがとても高く、逸品館がずっとおすすめしてきたモデルです。期待に胸を膨らませながら、早速、その音質をチェックすることにしました。

PHONO BOX MM メーカー希望小売 13,000円(税別)

ACアダプター式の簡素なMM専用フォノイコライザーアンプです。入力と出力は共にRCA端子で各1系統。切替スイッチは一切ありません。DC18Vで動作しますから、腕に自信があればバッテリー電源などを自作しても使えそうです。

入力インピーダンスは47kΩ/120pF、ゲインは40dB。出力電圧は500mV/1kHz、SN比は88dB、高調波歪率(THD)は0.04%以下。外形寸法は107×75×30mm(幅×奥行き×高さ)、重量は280gです。

附属するACアダプターは、4モデル共通です。

PHONO BOX S2 メーカー希望小売 18,000円(税別)

MMとMCに対応するフォノイコライザーアンプ。背面スイッチでMM/MC(ゲイン)が2段階に切り替えられます。

入力インピーダンスは固定でMM 47kΩ/120pF、MC 100Ω/120pF、MMゲインは40dB、MCゲインは60dB。

出力は300mV/1kHz、(1kHz)。SN比は86dB、高調波歪率(THD)はMM 0.01%、MC 0.05%。

外形寸法は103×109×36mm(幅×奥行き×高さ)、重量は540g。ACアダプターが付属します。

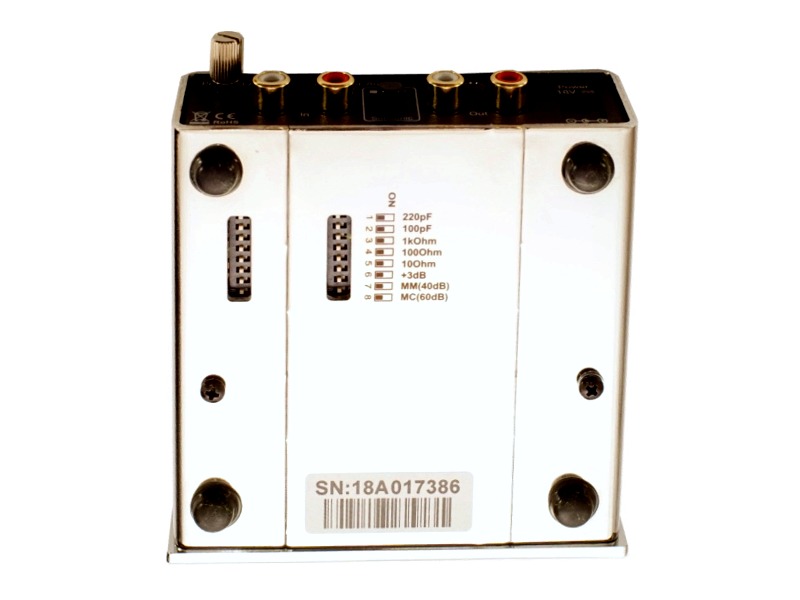

PHONO BOX S2/SL メーカー希望小売 30,000円(税別)

S2/SLと同じ形状のケースに入っていますが、内部回路をデュアルモノ構成とし、不要振動を抑え、電磁干渉の影響も防ぐアルミを使用したサイドイッチ構造のケースが採用されています。

入力インピーダンスは10/100/1k/47kΩの4つが選べ、ゲインも40/43/60/63dBの4段階に「左右個別」に切り替えられます。

出力電圧は500mV/1kHz、SN比は85dB(MM)、高調波歪率(THD+N)は0.01%(MM)、0.05%(MC)です。

外形寸法は103×115×36mm(幅×奥行き×高さ)、重量は570g。ACアダプターが付属します。

PHONO BOX ULTIRA 500 メーカー希望小売 60,000円(税別)

1998年発売からスタートし、昨年シリーズ累計出荷台数50万台を突破したのPhono Boxシリーズを記念して発売される、スペシャルエディションがPHONOBOX ULTRA500です。BOX DESIGNシリーズ同様のコンパクトサイズながら、銅製シャーシの採用により高周波ノイズを遮断。写真ではわかりにくいですが、リアパネル以外は鏡面のクロームフィニッシュ仕上げが採用され高級感も抜群です。ULTRA500はオペアンプICを使用しないディスクリート+デュアルモノ回路の採用で、価格やサイズを超える、クリアで細やかなハイエンドなサウンドを実現したとされています。

S2/SL同様、左右独立で入力インピーダンスは10/100/1k/47kΩの4段階、ゲインは40/43/50/53/60/63dBの6段階に切り替えられます。出力電圧は500mV/1kHz、SN比は89dB(MM)、89dB(MM)、高調波歪率(THD+N)は0.00052%です。

外形寸法103×119×37mm(幅×奥行き×高さ)、重量は700g。ACアダプターが付属します。

Project アナログ製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |

||||||

|

![]()

試聴環境

PHONO BOX シリーズの聞き比べには、レコードプレーヤー DENON DP-500M(カートリッジは付属品を使用)、プリメインアンプ AIRBOW PM12 Master、スピーカーには Vienna Acoustics Lisztを使用しました。

この聞き比べをMusic

BirdのYouTubeアーカイブで見る

DENON

DP-500M メーカー希望小売価格 93,500円(税別)(詳細はこちらから)

DENON

DP-500M メーカー希望小売価格 93,500円(税別)(詳細はこちらから)

AIRBOW PM12

Master 販売価格 415,000円(税別)(詳細はこちらから)

AIRBOW PM12

Master 販売価格 415,000円(税別)(詳細はこちらから)

Vienna

Acoustics Liszt メーカー希望小売価格 2,000,000円(ペア/税別)(詳細はこちらから)

Vienna

Acoustics Liszt メーカー希望小売価格 2,000,000円(ペア/税別)(詳細はこちらから)

![]()

試聴したレコード

アナログの全盛期に、Pioneerがバックアップし、Lobster企画が録音したダイレクトカッティングの優秀録音盤。

CDでも発売されているシンセサイザーなども伴奏に使った、録音の良いPOPSのレコード。比較的新しい高音質重量盤。

チェリビダッケの没後に発売された、公式海賊版。ライブ録音。録音は悪くないが、ノイズが多い。

![]()

のっけから、レコードらしいとても良い音質に驚かされます。ピアノの質感、ポーカルの艶やかさ、ウッドベースの切れ味など、下手な高級レコードプレーヤーが青ざめそうなほどムードたっぷりです。レコードの録音とプレスが良いこともあって、デジタルでは聞けないふくよかで艶やかな音質がこの価格でも十分に楽しめます。

グランドピアノらしいピアノの美しい響きも、ハンク・ジョーンズらしい控えめなトーンも、後ろで鳴るブラシの音も、そしてデジタルではなかなか出にくいウッドベースの「切れる感じ」もとてもよく出てきます。もちろん、明瞭度や音の細かさでは、価格の限界を感じさせることがありますが、普及価格帯のデジタル機器で得がたいこの滑らかでウェルなバランスは、とても素晴らしいと思います。

滑らかで透明なシンセサイザーの響き。潤いと粘りのあるボーカル。このクラスでここまでの音が出るとは、予想はいい意味で完全に裏切られました。

アナログに比べデジタルは、色彩感と立体感の再現が苦手です。DP-500M(附属カートリッジ)とPro-Ject

PHONPBOX-MMが奏でるレコードから感じらとれるアナログ的な滑らかさはカートリッジのスタイラスが連続してレコードをトレースするため、音が一度点に分解されてから元に戻るため、前後の音が時間軸上で完全に混じらない「PCM」とは違い、前後の音が僅かに混じり合うことでこの豊かな響きを発生するのでしょう。

すくっとセンターに立ち上がる、実在感たっぷりのボーカルは、1個の針と一本のカンチレバーを使うためそこで左右の音が混じり合う「クロストークの悪さ」が逆に奏功しています。左右の音が完全に分離するデジタルでは、右は右、左は左で、中央定位が薄くなります。この点左右の音が混じり合うことでセンター定位が濃くなるアナログでは、独自の美しい立体感が堪能できます。

このデジタルの問題が分かってからは「ミキシング(マスタリング)」の段階で左右の音を混ぜることで中央定位が薄くなる問題を解決しています。

アナログは、音質ではデジタルにかないません。けれど、音楽を聴かせる雰囲気の濃さなら、このクラスでもハイエンドデジタルに勝るとも劣りません。それを実感できる音質です。

トランペットの音から、「唇の感じ」が伝わるくらい柔らかく滑らかな音です。さすがに若干「楽器の数」が少なく、弦が混じり合う部分で密度が低くなってしまいますが、ホールに流れる時間の感覚の再現と、演奏の抑揚の滑らかさ、雰囲気の良さはとても良く醸し出されます。

このレコードは盤面が荒れていてノイズが入るのですが、DP-500M(附属カートリッジ)とPRO-JECT

PHONOBOX MMの組み合わせでは、不思議とノイズがあまり気になりません。

目を閉じるとホールで聴いているようだと言いたいところですが、それには高音の抜けが不足しています。ホールの悪い席で聴いていても、もう少し高音は鮮烈に聞こえます。けれど、価格を考えると十分以上。特にpp(ピアニシモ)らff(フォルテシモ)へ音量が変化する部分のリニアリティーの高さや、休符部分の間合いの再現は素晴らしいです。

音と音の間にも、連続した響きの存在が感じられます。これも、デジタルではなかなか感じられない部分です。

Pro-Ject PHONO BOX MM 総評

Pro-Ject

PHONO BOX

MMは、エントリーモデルでも十分な音質と、良好なバランスを実現しています。

DP-500M(附属カートリッジ)との相性は抜群で、申し訳ないけれどもっと高価なPro

Jectのプレーヤーで聴くレコードよりもずっと心地よく聞けました。

![]()

PHONO

BOX「SL」は、「MM」にMCポジションが追加されただけの回路のはずですが、個体差もあるのでしょうか?ピアノの音がハッキリと引き締まりました。ボーカルもより細やかです。ウッドベースとブラシの分離も向上し、音質は確実に一段向上しています。また、この音質向上に伴って演奏の雰囲気が、ぐっとプロっぽくなりました。デジタルと比較すると「MM」で若干感じられた、分離の甘さや空間の濁りが消えました。

フォノボックスで聞くこの曲はカジュアルなライブバーをイメージさせますが、「SL」ではそれが本格的なジャズライブハウスの雰囲気に変わります。しかし、レコードらしい雰囲気の濃さでは、「MM」の音が好きでした。少し音質が向上したことで、逆にハイエンドに届こうとして無理に背伸びをしているようにも感じます。

ともあれ、良い音良い雰囲気でレコードを聴かせてくれることは共通しています。

音質はSLの勝利。醸し出される雰囲気は、お好み次第と言ったところでしょうか。

透明感の向上、明瞭度と解像度の改善を感じます。ボーカルの分離も良くなりました。けれど、分離感が向上したことで、フォノボックスの魅力の一つであった「響きの濃さ」が若干薄れて、ちょっとよそよそしくなったように感じます。訴えてくる感じもちょっと薄くなりました。

デジタルでは、こういう「雰囲気の違い」、再現性のバージョンはこれほど繊細ではありませんが、アナログではこういう雰囲気の違いが大きく出ます。

1曲目に聞いた「ジェシー」同様、無理してちょっと背伸びをしている雰囲気です。

この曲では、「SL」の良さが生きています。一音一音がよりデリケートに再現されますし、楽器の数も増えています。そして、「直接音」の割合が増えて(響きが減って)、座席を少し前に移動して、ホールの最も良い席で演奏を聴いているようなバランスに近づきました。目を閉じると、よりホールで生演奏を聴いている雰囲気に近いのは、「SL」です。

Pro-Ject PHONO BOX SL 総評

PHONO BOX「MM」は「心地よい甘口サウンド」、言い換えるなら関西の「出汁」の効いた味わいです。「SL」は、それよりも「少し辛口のサウンド」、ネタを生かす江戸前にぎりのシャリの味わいでしょうか。

この曲でも好みが分かれそうですが、個人的には七難隠してくれそうな「MM」が好みです

![]()

ゲイン/40db、インピーダンスロード/100pfで試聴。

PHONOBOX

「MM」とは低音の量感が変わりました。中低域の量感と厚みが増したことで、音の細やかさや分離感が向上しても雰囲気は濃いままです。「SL」で感じられた「よそよそしさ」が払拭されました。質感も大きく向上し、峰純子さんが目の前で歌っているようです。

ハンク・ジョーンズが奏でるピアノの銘柄がわかりそうなほどクリアな音。ウッドベースはくっきりして、低音の音階もしっかり出てきます。

雰囲気が群と上質になり、時間がゆっくりと流れます。

「SL」はやや中途半端な「改善」でしたが、「S2/SL」は完全なグレードアップが実現しました。

透明感の向上や明瞭度の改善は、フォノアンプを変えてすぐにわかる違いです。シンセサイザーの密度感が向上しました。

ボーカルが伴奏から抜けてくる分離感は、それほど大きく変わりませんがボーカルの実在感は確実にアップしています。

「SL」は中高域の質感と中低域の量感のバランスがやや崩れた結果、雰囲気が薄くなってしまいましたが、「S2/Sl」では中高域の解像度の増加と中低域の量感の向上が見事にバランスし、音質が向上するだけではなくそれに伴って雰囲気が濃くなります。

イメージとしては、25-35万円クラスのプリメインアンプに搭載されているフォノアンプに匹敵するくらいの音質だと思います。

PHONOBOX 「MM」の肩肘張らない適度な音質は、レコードらしいふわりとした質感を上図に醸し出してくれました。

「S2/SL」による音質の向上は、その自然な風合いを損ないます。「レコード盤の存在感」が強まり、録音された演奏を電気的に増幅している感じが出てきました。「見えなくても良いもの(聞こえなくても良い音)」まで再現してしまう感じです。

楽器の音も良くなっていますが、はっきりと聞こえすぎて、逆に録音された音であるということもはっきりと感じるようになっています。その結果、やはり「MM」に比べ雰囲気が薄くなります。

しかし、それはDP=500M+付属カートリッジの持っている限界(ちょうど良いバランス)よりもS2-SLの性能が高すぎるために引き起こされた問題かも知れません。

![]()

ゲイン/40db、インピーダンスロード/100pfで試聴。

隅々まで音の質感が統一され、S2/SLで感じた「違和感」がほとんど完全に消えました。ピアノの質感が一段と高まります。

しかし、高域はSLの方が細やかで明瞭度も高かった印象です。「ULTRA

500」は、中低音・特にボーカル帯域が充実しています。

発音や声の変化がしっかりと伝わり、レコードの存在感が消えました。

厚みもあって、アナログらしい濃厚な音質です。

余談になりますが、このレコードは録音・カッティングともに理想的な一枚で、特にこの曲(Jesse)は、約30年にわたり何度も何度も聞いていますが、今回の試聴でもレコードの劣化が一切感じられないほどいい音で鳴ります。

レコードにほこりを付けたまま演奏したり、誤って傷さえつけなければ、レコードの音質劣化は無視できるほど小さいのです。

シンセサイザーの鳴りがさわやかで、中音にしっかりとウエイトが乗った高密度なサウンドが好印象ですが、この中低音の質感なら高域はもう少し伸びて欲しいと感じます。

ボーカルはセンターにコンパクトに定位し、前後左右にシンセサイザーの音が広がり、それぞれの音はきれいに分離していますが、ばらばらにならず美しいハーモニーが形成されます。パーカッションも明瞭で木製の打楽器であると、その音からはっきりわかります。

目を閉じて集中すると、ホールが見えてきそうなほど細やかな音質です。試聴条件がイコールではなくなるので音量は変えませんが、音量をすこし上げればもっとリアルになるでしょう。

弦楽器のハーモニーが入る部分で、先に聴いた3モデルは「楽器そのもののエネルギー感が小さい」と感じられましたが、音の密度感が高く細部までしっかりと再現される「ULTRA

500」では「再生されている楽器の音が小さい」、つまり音量を上げれば「エネルギー感不足は解決する」と感覚が変わります。

3曲目に聞いたDreamingでは最も安いPHONOBOX「MM」がベストマッチだと思いましたが、この曲では圧倒的に「ULTRA

500」がリアルで、演奏にぐいぐいと引き込まれます。この音質とバランスで鳴ってくれるなら本格的な交響曲を聞いてもまったく不満は出ないはずです。楽器の数もぐっと増え、それぞれの分離や、位置関係(立体感)も正確に再現されています。音の立ち上がりが良好で、大音量でも音像が崩れないのが魅力です。

![]()

Pro-Ject PHONO BOX 総評

そもそも「レコード」が「デジタルに比べて音が良い」という主張には賛成しかねます。データー的にもアナログよりもデジタルは遙かに優れています。それでも「レコードが良い」という意見が多いのは何故でしょう?

それは「音楽を雰囲気濃く聴ける」、「違和感なく演奏に集中できる」この点がデジタルよりも「人間に合う」からだと思います。だから、アナログ(レコード)でむやみに音質を追求するのはおすすめできません。デジタルが「精細写真」なら、アナログはあくまでも「抽象画」です。もともとあった情報(音)が人間の手によって(録音再生によって)「取捨選択」が行われ、残った情報が「アート(芸術)」になります。オーディオを単なる技術としてとらえるか、あるいは音楽再生芸術だと考えるかで、音質に対する要求は180度変わるのだと思います。

組み合わせの問題は大いに考えるべきですが、今回4つのフォノイコライザーアンプを聞き比べて、DP-500M/付属カートリッジでこの曲を聞くなら、一番安いPHONOBOX MMがベストだと感じました。それ以外のモデルでは「音が良くなりすぎて」、違和感を覚えました。レコードを聞くならば「音質はほどほどに」というのが、私の求める理想のアナログ像です。

2020年2月 逸品館代表 清原裕介